Prof. Claus-Dieter Osthövener – Die Musik des Heiligen

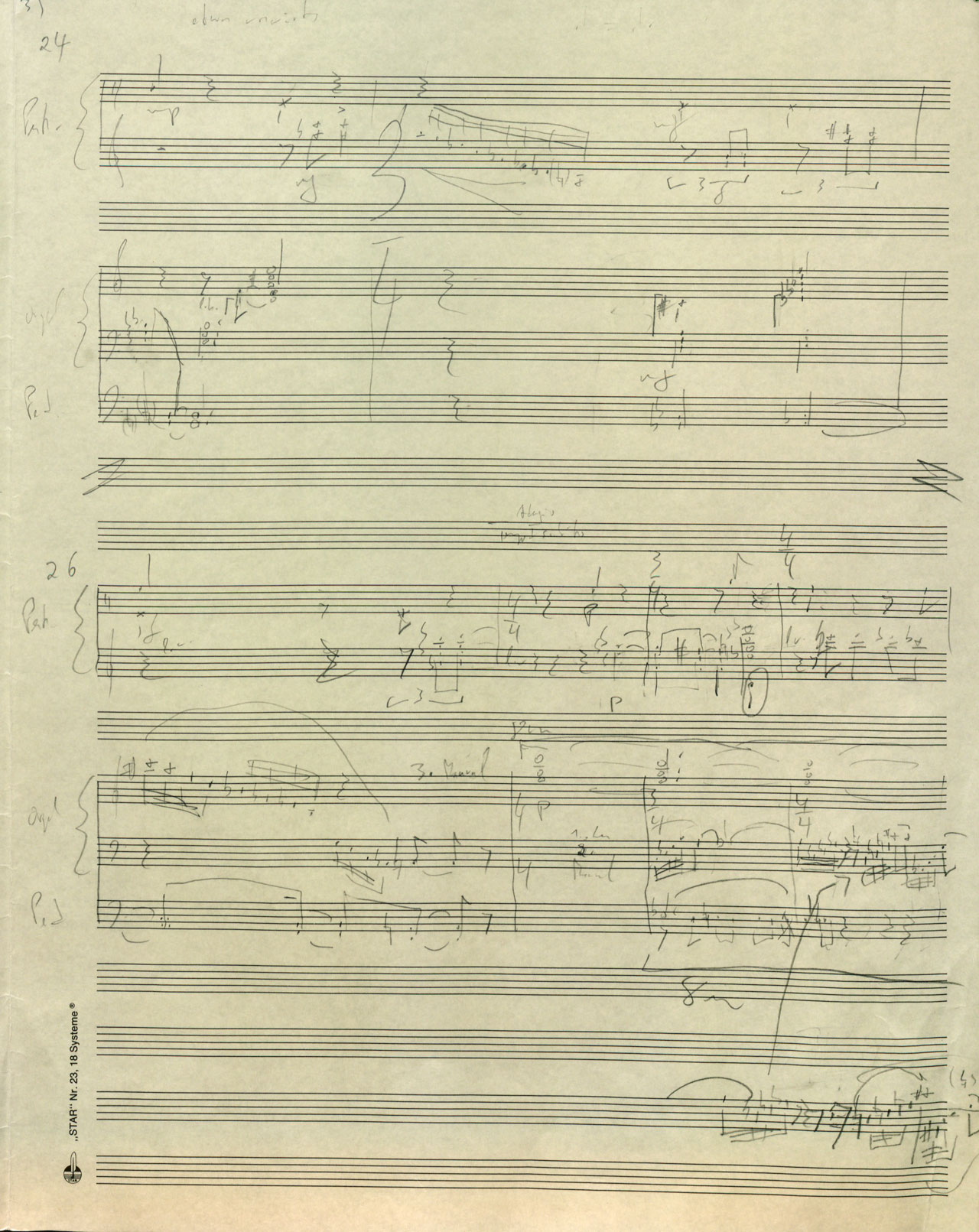

Vortrag zur Aufführung des Dialogs für Orgel und Schlagzeug „Numen et Omen“ von Pierre-Dominique Ponnelle in der Erlöserkirche (München) am 25. September 2019 durch Michael Grill und Leander Kaiser

Nomen est omen. – Im Namen liegt eine Bedeutung, zumeist eine schicksalhafte, das Leben bestimmende. Im besten Fall wird der Name von Gott selbst verliehen, im schlimmsten Fall wirft er einen langen Schatten auf ein kurzes Leben. Was aber der Fall ist, ist ungewiß, ein reiches Spektrum denkbarer Möglichkeiten eröffnet sich dem Nachsinnen, verknüpfend, assoziierend, verdichtend versucht es sich zu orientieren. Numen et Omen. Nomen – Numen. Ein Anklang, eine leichte Verschiebung des Vokals – und ein ganz anderes, neues Feld. Numen, das Außergewöhnliche, das Überweltliche, das was sich nicht fassen läßt in den Wendungen alltäglicher Verständigung. Ein Wort von altersher, mit antikem Klang, lang schon ungebräuchlich, fast unbekannt. Allenfalls Freunde der italienischen Oper werden den Ausruf „O Numi!” kennen, wenn das Seeungeheuer das Schiff der Liebenden zu verschlingen droht. Ein klangschönes, altertümliches Wort – wie geschaffen also, um der nur allzuvertrauten Religion neues Leben einzuhauchen, das Familiäre durch das Fremde zu profilieren, den Raum des Omen, der lebenswichtigen Bedeutungen und schicksalhaften Wendungen, zu öffnen, freien Raum zu schaffen. Das waren auch Rudolf Ottos Überlegungen, als er sich mitten im ersten Weltkrieg, umgeben vom Einbruch brutaler Gewalt in die sicher geglaubten bürgerlichen Verhältnisse, daran machte, „das Heilige” zu erkunden, dem Kern der Religion und der Religionen auf die Spur zu kommen. Sein schmales Büchlein erschien 1917 in Breslau, und es traf einen Nerv der ohnehin nervösen Zeit. Immer neue Auflagen fanden Leserinnen und Leser, in Deutschland, in England, Frankreich und Italien, aber auch in Japan, Spanien und Schweden. Bis heute wurde es in 23 Sprachen übersetzt, seine Attraktivität ist ungebrochen. Worum geht es? Und was hat das alles mit Musik zu tun? Bleiben wir noch eine Weile bei der Oper. In ihrer traditionellen Form besteht sie aus Rezitativen und Arien, wobei die Rezitative die Handlung vorantreiben und begleiten, die Arien dagegen den Protagonisten Gelegenheit geben, die emotionalen Bewegungen ihres Innenlebens auszudrücken. Welche Emotionen sind das? Nun, solche, die wir auch aus unserem alltäglichen Umfeld kennen: Liebe, Freude, Trauer, Hoffnung, Verzweiflung, Zorn und Rache. In der Oper begegnen sie uns wieder, wie unter einem Vergrößerungsglas, „bigger than life“, sozusagen: überlebensgroß. Woher aber wissen wir, um welche Emotionen es geht, was gibt uns Aufschluß über das Innenleben der Figur? Kurz, dreierlei: die Handlung, die Worte und die Musik. Wenn ein milder Zephyr weht und bei sanftem Mondenschein zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts mit ausgestreckten Armen zueinander finden, dann ist kaum ein martialischer Wutausbruch zu erwarten (jedenfalls nicht sofort). – Wenn die ersten Worte der Arie lauten „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“, dann gibt es in Bezug auf die leitenden Gefühle nur wenig Interpretationsspielraum. – Und schließlich und vor allem: die Musik. Die frühe Neuzeit hat eine Fülle musikalischer Formen entwickelt, die der Kennerin verraten, welche Gefühle gerade zum Ausdruck drängen, geradezu eine Art Lexikon. – Soweit die Oper, zumindest in ihrer traditionellen Form. Schon bei Mozart wird die Sache komplizierter. Und nun stellen Sie sich vor, wie all diese Verständnishilfen eine nach der anderen entfernt werden: keine Handlung, keine Worte, keine weithin vertrauten musikalisch geprägten Formen. Dann sind wir ungefähr bei unserem heutigen Stück. Und zugleich wieder bei Rudolf Ottos Erkundungen des Heiligen. Was wollte Otto in seinem „Heiligen“? Nun, er hat in dem Buch eine Fülle von Problemen aufgeworfen und sie auch auf seine Weise gelöst; ich beschränke mich hier auf eine einzige Frage: Gibt es eigentlich religiöse Gefühle? Also solche Gefühle, die unzweifelhaft religiöser Art sind und nicht nur solche, die wir auch sonst kennen (wie Liebe, Trauer oder Dankbarkeit) und die sich allenfalls in Kontexten einstellen, die wir aus anderen Gründen als religiöse ansehen (etwa weil wir uns in einer Kirche befinden). Otto hat diese Frage nach genuin religiösen Gefühlen vehement bejaht und er hat zugleich versucht, der Vielfalt und der variablen Gestalt dieses religiösen Innenlebens nachzugehen. Und eben darauf bezieht sich unsere heutige Musik. Was aber meint Otto mit einem spezifisch und unverwechselbar religiösen Gefühl? Wie so oft, hilft auch hier ein Blick in die Heilige Schrift, und zwar, da es um Emotionen geht, in das Alte Testament. Otto hatte hier geradezu eine Art Urszene ausgemacht, die das was ihm vorschwebte drastisch vor Augen malte, nämlich die Berufung des Propheten Jesaja. Eine Vision von grandiosem Ausmaß wird da geschildert. Der Innenraum des Tempels, getaucht in dämmerndes Licht; der Herr der Heerscharen sitzt auf dem Thron, sein Saum, also der unterste Teil des Gewandes, erfüllt den gesamten Raum. Hier schon übersteigt das Geschilderte jedes Vorstellungsvermögen: wenn schon der Saum raumfüllend ist, wie riesenhaft ungreifbar muß dann erst der Sitzende gedacht werden. Und damit nicht genug, alle Sinne werden hier förmlich an den Rand ihrer Kräfte gebracht. Machtvoll dröhnt das „Heilig, Heilig, Heilig“ durch die Luft, Flügelwesen rufen es einander zu, Mauern und Schwellen erschütternd. Und Rauch erfüllt die Luft, es ist ein solch massives Erlebnis, daß der Schauende und Schauernde, der Erlebende und Fühlende förmlich der Sprache beraubt wird: er wird „geschweigt“, wie es in einer modernen Übersetzung heißt, was im Deutschen so ungewöhnlich ist wie im Hebräischen, aber eben darum geht es ja auch: das ganz und gar Ungewöhnliche, das nicht Alltägliche, das was sich nicht fassen und einfangen läßt, das was nicht nur überlebensgroß, sondern geradezu überweltlich ist: das Numinose in all seiner überwältigenden Fülle. Das Gefühl, das sich hier einstellt, ist von elementarer religiöser Bedeutung – es ist die Scheu. Man scheut, man weicht zurück, man ist gebannt, man fühlt sich angesichts der Fülle des Geschauten, Gehörten, Unfaßbaren, klein und gering. Und mehr noch: die ersten Worte, die dem Jesaja mühsam entfahren, lauten: „Weh mir, ich vergehe! denn ich bin unreiner Lippen“. Nicht nur klein, sondern unwürdig fühlt man sich angesichts des Heiligen, man bedarf der Reinigung, die hier wiederum bildstark mithilfe glühender Kohlen durchgeführt wird. Erst dann ist man geeignet, Worte des Heiligen zu sagen, zu verkünden. Auch diese biblische Vision übersteigt in vielerlei Hinsicht unseren Alltag, auch sie ist eine Art überdimensionales Vergrößerungsglas, in dem wir deutlich sehen, was uns abgeschattet und abgeblaßt in unserem religiösen Leben bewegt, wobei noch gar nichts über eine spezielle Religion oder gar über bestimmte Lehren und Praktiken gesagt ist. In diesem Rahmen bewegt sich nun Ottos Analyse der emotionalen Reaktionen auf die Begegnung mit dem Numen, dem Numinosen, dem Göttlichen. Er unterscheidet die abdrängenden und die anziehenden Gefühle, er benennt das Grauen, die Seligkeit, das Majestätische und Energische, das Unfaßbare, das Ganz Andere. Er ging davon aus, daß sich solcherlei Gefühle in allen Religionen der Welt in unterschiedlicher Gestaltung finden lassen, es ist dies auch ein Versuch, das Menschheitsverbindende des Religiösen herauszustreichen, trotz und gerade angesichts des inhumanen Grauens ringsum. Und dieses Gefühl des schauervollen Geheimnisses kann eine ganze Fülle von Ausdrucksformen und vor allem von Ausdrucksintensität annehmen. Otto schreibt: „Das Gefühl davon kann mit milder Flut das Gemüt durchziehen in der Form schwebender ruhender Stimmung versunkener Andacht: es kann so übergehen in eine stetig fließende Gestimmtheit der Seele die lange fortwährt und nachzittert bis sie endlich abklingt und die Seele wieder im Profanen läßt. Es kann auch mit Stößen und Zuckungen plötzlich aus der Seele hervorbrechen. Es kann zu seltsamen Aufgeregtheiten, zu Rausch Verzückung und Ekstase führen. Es hat seine wilden und dämonischen Formen. Es kann zu fast gespenstischem Grausen und Schauder herabsinken. Es hat seine rohen und barbarischen Vorstufen und Äußerungen. Und es hat seine Entwicklung ins Feine Geläuterte und Verklärte. Es kann zu dem stillen demütigen Erzittern und Verstummen der Kreatur werden vor dem — ja wovor ? Vor dem was im unsagbaren Geheimnis über aller Kreatur ist.“ – Schwebende Stimmung, Verzückung und Ekstase, stetiges Fließen, Erzittern und Verstummen – es liegt auf der Hand: nur die Musik ist in der Lage, diese Skala vom mehrfachen fortissimo bis zum leisesten pianissimo, diesen Reichtum an Abschattungen und Gefühlslagen nachzubilden. Und damit sind wir nun endgültig bei unserem heutigen Stück. Otto vollzieht eine radikale Elementarisierung, er geht zurück auf die ersten Spuren, die Anfänge, sowohl der Geschichte, wie der einzelnen Seele. Und so muß auch die musikalische Gestaltung auf das Elementare zurückgehen. Was aber könnte elementarer sein, als die flüchtig aus dem Schilfrohr geschnitzte Flöte, als das aus zwei Hölzern zusammengestellte Schlagwerk. Man bräuchte nicht einmal solche Materialien, man pfeift mit dem Munde und klatscht in die Hände. Freilich, heute erwarten uns sehr viel entwickeltere und komplexere Varianten dieser elementaren Instrumente: Die Orgel, die „heidnische Riesenpanflöte“, wie sie ein Zeitgenosse Ottos genannt hat, „nur mühsam gebändigt von der christlichen Kirche“. Und das Schlagwerk in seiner ganzen Fülle, von der Triangel bis zur großen Pauke, Töne auf Holz, Metall, Glas und Fell. Rhythmisch sind beide und auch melodisch sind beide Instrumentarien, denn mithilfe des Vibraphons, des Marimbaphons, der Röhrenglocken und anderer Schlaginstrumente, können melodische Tonfolgen erzeugt werden. Es ist ein Dialog zweier gewaltiger Instrumentarien und es ist ein Dialog, in dem vielerlei geschieht. Die Orgel setzt die Fülle ihrer Register ein, jedoch in feinen Abstufungen, oftmals variiert, vom leisen zarten Klingen zum überwältigenden Mischklang. Das Schlagwerk wird ebenfalls in feinster Nuancierung eingesetzt, reagierend, voranschreitend, abtastend, begleitend. Ein mannigfach ineinander gefugter Klangraum entsteht auf diese Weise. Es ist, wie der Komponist betont, „eine freie Assoziation zu Ottos Charakterisierungen des Heiligen“. Wir haben, wie schon gesagt, weder Handlung, noch Worte, noch vorgefertigte sinnvolle Formen zur Hilfestellung des Hörens. Das heißt: auch wir müssen frei assoziieren, gleichviel ob wir das Buch nun kennen oder auch nicht. Hier wird nicht abgebildet und gemalt, sondern eben assoziiert, verknüpft und gelöst, kontrastiert und harmoniert. Schon Ottos Text will gar nichts anderes sein, als eine freie Assoziation, der auch beim Lesen frei aufgenommen und selbstständig mit dem eigenen Empfinden und Erleben verbunden werden soll. Nehmen wir als Beispiel eine Predigt. Sie bezieht sich auf einen biblischen Text, der seinerseits Erfahrungen mit dem Göttlichen zum Ausdruck bringt, und zwar mit Bildern und Worten lang versunkener Zeiten. So bringt nun die Predigerin diese Bilder und Worte und vielleicht auch das darin Ausgedrückte in eigene Bilder und Worte mit dem Ziel, das gegenwärtige Göttliche auf fruchtbare Weise nennen und hervorrufen zu können. Die Hörerinnen und Hörer sind natürlich wiederum viel mehr als bloß dieses: Hörende, auch sie sind Denkende, Sinnende, Erlebende, die all dieses wiederum beziehen auf das eigene Leben, die eigene Welt. Und dabei mag dann durchaus am Ende das lang schon Versunkene in unerwartet kraftvoller und wirksamer Gestalt hervortreten, durch alles Übersetzen und Übertragen, Verstehen und Mißverstehen hindurch. Wie bei der Oper nehmen wir nun alle äußeren Hilfsmittel hinweg, den vertrauten biblischen Text, die kirchliche Tradition, den Katechismus, die Dogmatik. Was bleibt? Frei assoziierende Klänge und Töne. Und so sind wir bei einem freien Assoziieren der Hörenden zu dem frei Assoziierten der musikalischen Gestaltung, die sich bezieht auf die Assoziationen des Ottoschen Buches, das wiederum nur weisen will auf das ungreifbare Numinose. Fast sinnverwirrend scheint dies alles zu sein. Will also die Kunst hier das Unmögliche? – Selbstverständlich! Was sollte sie sonst wollen? Einige Hinweise nun noch zur Musik selbst. Das Tempo ist zumeist langsam, fließend, sinnend. „Lento“ist der lange erste Teil überschrieben, langsam in unterschiedlich fließender Bewegung. Das Vibraphon teilt sich zunächst mit Pauken und Gong in den Dialog mit der Orgel, Trommeln und Pauken treten dann später in den Vordergrund. Das Ende dieses ersten Teils wird im Wortsinn eingeläutet von den Röhrenglocken im Verbund mit den Zymbeln. Im zweiten Teil, „Adagio“, treten dann Holzblock und Tempelblock hervor, fremdartiger scheint die Szenerie, schwerer zu fassen. Das Marimbaphon tritt in den Dialog mit ein. Am Ende dieses kürzeren Teils läßt sich das Vibraphon wieder hören, bevor der kurze Schlußteil, „Allegro molto“, beginnt, mit der eigenwilligen Thunder Tube und den Klangschalen. In einen wilden Mischklang mündet das Werk, langsam verhallend, zurückweichend, in Sphärenklängen verschwebend. „Numen et Omen“ – was uns da nun gleich musikalisch begegnet, das bewegt uns äußerlich und vielleicht innerlich, es gestaltet einen Raum, außen und auch innen. Es gibt Gelegenheit, dem Heiligen nachzulauschen und nachzusinnen, in freier Weise.